eHelp-MV

Hilfe zur Selbsthilfe: Ein modularisiertes und online-basiertes Selbsthilfeangebot für Menschen mit psychischen Belastungen in Mecklenburg-Vorpommern

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist eine Zunahme von psychischen Problemen in der Allgemeinbevölkerung und somit ein vermehrter Bedarf an psychotherapeutischer Unterstützung für Menschen mit psychischen Problemen und Störungen zu beobachten. Um psychisch Belasteten schnelle Hilfe zukommen zu lassen, einem Anstieg an psychischen Störungen entgegenzuwirken und die Überlastung des bestehenden psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungssystems zu minimieren, sind daher dringend niederschwellige Präventions- und Interventionsmaßnahmen notwendig. Unser Projekt verfolgt entsprechend die Ziele, eine geführte vier-wöchige digitale Selbsthilfe-Intervention zu entwickeln, zu implementieren und wissenschaftlich zu evaluieren, um diese langfristig den Betroffenen in ganz Mecklenburg-Vorpommern anbieten zu können.

In das Projekt sollen 230 Patient*innen mit psychischen Störungen eingeschlossen werden, die sich auf der Warteliste für eine ambulante Psychotherapie des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) der Universität Greifswald befinden. Diese Patient*innen nehmen nach Studieneinschluss an zwei aufeinanderfolgenden digitalen Selbsthilfe-Interventionen teil, wobei jede Intervention entlastende und symptomreduzierende Strategien sowie praktische Übungen aus evidenzbasierten Psychotherapieverfahren enthält. Die Durchführung unterstützen geschulte E-Coaches und digitale Applikationen, um die Benutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit zu erhöhen. 30 Patient*innen bilden die Kontrollgruppe und erhalten erst im Anschluss der Studienteilnahme ein Interventionsangebot.

Um die Selbsthilfe-Intervention auf die individuellen Bedürfnisse der Patient*innen auszurichten, werden wir mithilfe einer Präferenzkondition untersuchen, inwiefern sich die Effekte der Selbsthilfe in einem bedeutsamen Ausmaß steigern, wenn Patient*innen ihre präferierten Module selbst auswählen können.

Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach ambulanter Psychotherapie seit Beginn der Corona-Pandemie im ZPP erscheint die Realisierung der Stichprobe von insgesamt 230 Patient*innen in einem Zeitraum von anderthalb Jahren realistisch.

Flächendeckende Angebote wissenschaftlich fundierter, effektiver und kosteneffizienter Selbsthilfe-Interventionen für Menschen mit psychischen Problemen oder Störungen sind in Deutschland trotz ihrer nachgewiesenen Kosteneffektivität bisher nicht weit verbreitet. Wir versprechen uns von der anschließenden Implementierung dieses Angebots in unserem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern einen Abbau der Zugangshürden zu adäquaten psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten, eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeiten sowie eine Reduktion der Krankheitslast für die Betroffenen, deren Angehörige und der Gesellschaft.

Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms „Gesundheit und Prävention“ gefördert durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern.

Marie Puchalla, M.Sc.

Projektkoordinatorin und Ansprechpartnerin

Stephan Bartholdy, M.Sc.

Co-Projektkoordinator

Julia Schuster, M.Sc.

eCoach

Magdalena Sommer, B.Sc.

eCoach

Kontakt

Institut für Psychologie

Lehrstuhl für Psychologie und Psychotherapie

Franz-Mehring-Str. 47

17489 Greifswald

Raum 210

marie.puchalla@uni-greifswald.de

Für Rückfragen zum Projekt erreichen Sie uns unter: ehelp@uni-greifswald.de.

Was sind die Projektziele?

Entwicklung, wissenschaftliche Evaluation und flächendeckende Bereitstellung einer geführten Selbsthilfe-Intervention

Wer gehört zur Zielgruppe?

Psychisch belastete Personen mit Behandlungsbedarf ohne zeitnahen Zugang zu entsprechenden Behandlungsangeboten

Wie ist der Zugang für Studienteilnehmer*innen geregelt?

Teilnehmer*innen werden von der Warteliste des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) in Greifswald rekrutiert. Da während der COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach ambulanter Psychotherapie stark angestiegen ist und sich die Wartezeit auf einen Therapieplatz somit erheblich verlängert hat, soll die angebotene Selbsthilfe-Intervention vor allem bei leichter bis moderater Beeinträchtigung schnell und niedrigschwellig Abhilfe verschaffen.

Welche Maßnahmen gehören zum Projekt?

Entwicklung, Durchführung und wissenschaftliche Evaluation des Interventionsprogrammes bei 230 Patient*innen der Warteliste des Zentrums für Psychologische Psychotherapie Greifswald (ZPP)

Wie wird die Wirksamkeit evaluiert?

Allgemeine und spezifische Belastungen durch psychische Symptome werden mittels psychometrischer Testverfahren im Verlauf der Studie erfasst und zur Untersuchung der Wirksamkeit untersucht.

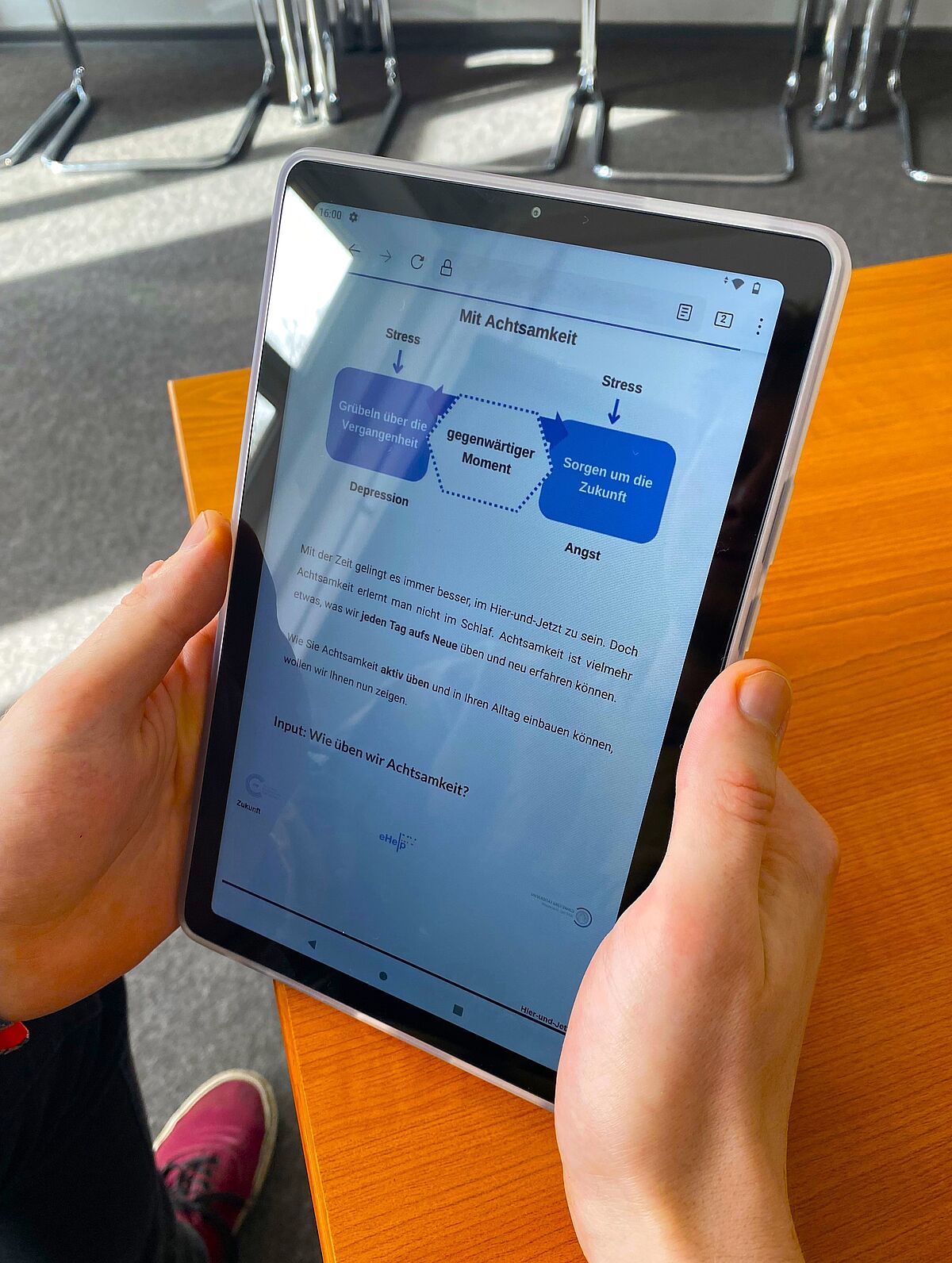

Selbsthilfe-Interventionen

Eine hilfreiche und kosteneffektive Lösung für niederschwellige Angebote bei psychischen Belastungen sind internetbasierte Selbsthilfe-Interventionen. Bei diesen Interventionen werden von Expert*innen aufbereitete Inhalte, die auf Techniken und Strategien evidenzbasierter Psychotherapieverfahren basieren, über Online-Portale zur Verfügung gestellt. Bei den Inhalten handelt es sich um grundlegende Informationen (Psychoedukation) und Anleitungen zu selbst durchzuführenden Übungen, die entweder in Textform oder durch Multimedia-Inhalte (z.B. Video- oder Audioaufnahmen) vorgestellt und angeleitet werden. Die Wirksamkeit von Selbsthilfe-Interventionen bei psychischen Problemen und Störungen gilt weitgehend als gesichert (z.B. Andersson & Titov, 2014; Cipriani, 2020; Weisel et al., 2018). Während die Programme in der Regel ohne Hilfe von Dritten durchgeführt werden können, bietet sich bei schwereren Beeinträchtigungen die geführte Selbsthilfe an, bei der ergänzende Kontakte zu einer oder einem sogenannten E-Coach (meist geschulte Psycholog*innen oder Psychotherapeut*innen) per E-Mail, Telefon oder Videochat möglich sind und die Umsetzung der Techniken unterstützen. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Abbruchs der Interventionen (Karyotaki et al., 2021). Der Einbezug von Selbsthilfe-Interventionen in der öffentlichen Gesundheitsversorgung wurde in den Commonwealth-Staaten, darunter insbesondere in Großbritannien, weit vorangetrieben. Im Rahmen eines abgestuften Angebotes, übernimmt hier der National Health Service die Kosten für solche Interventionen bei Patient*innen mit geringer bis moderater Belastung, während schwer belastete Patient*innen einen beschleunigten Zugang zu intensiven Behandlungsangeboten wie ambulanter Psychotherapie erhalten. Flächendeckende Angebote wissenschaftlich fundierter, effektiver und kosteneffizienter geführter Selbsthilfe-Interventionen für Menschen mit psychischen Problemen oder Störungen sind in Deutschland bisher nicht weit verbreitet. Vor allem im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern können solche Angebote die Zugangshürden zu adäquaten psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten deutlich abbauen, Wartezeiten sinnvoll überbrücken und durch die Wirksamkeit auch die Krankheitslast verringern (Komariah et al., 2022). Um die Effizienz solcher Angebote im Ganzen zu steigern, muss zukünftig im Rahmen eines individualisierten Vorgehens das Angebot auf die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet sein.

Projektziele

Ziele des geplanten Projekts sind die Entwicklung, wissenschaftliche Evaluation und anschließende flächendeckende Bereitstellung einer geführten digitalen Selbsthilfe-Intervention zur Unterstützung psychisch belasteter Personen mit Behandlungsbedarf, denen nach Indikationsstellung aufgrund begrenzter Kapazitäten kein zeitnaher Zugang zu entsprechenden Behandlungsangeboten ermöglicht werden kann. Das Projekt hat angesichts multipler Krisen an besonderer Relevanz gewonnen, da der Bedarf nach psychotherapeutischer Betreuung weiter steigt.

In einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), welche federführend von unserem Lehrstuhl initiiert wurde, wird festgestellt, dass behandlungsbedürftige Patient*innen einerseits zeitnah eine auf die aktuellen Krisen zugeschnittene Therapie benötigen und andererseits die bestehenden psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungssysteme, einschließlich der psychosozialen Dienste, nicht überlastet werden dürfen. Eine der geforderten gesundheitspolitischen Maßnahmen betrifft die Entwicklung und Finanzierung von niederschwelligen, barrierefreien und kurzen Interventions- und Präventionsangeboten für Menschen mit psychischen Störungen oder Problemen, welche auf die Probleme der Betroffenen zugeschnitten sein sollen. Ein derartiges digitales Interventions- und Präventionsangebot möchten wir durch dieses Projekt zeitnah zunächst Patient*innen auf der Warteliste des ZPPs in Greifswald und nach erfolgreicher Evaluation anschließend psychisch belasteten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern anbieten.

Das vorgeschlagene digitale Selbsthilfe-Programm ist zunächst eingebettet in die personellen und organisatorischen Strukturen des ZPP der Universität Greifswald. Dadurch können eine ambulante Krisenintervention oder Akutbehandlung bei krisenhaften Verläufen gewährleistet werden. Zudem werden studentische Mitarbeiter*innen der Universität Greifswald nach Schulung und unter engmaschiger Supervision durch psychologische Psychotherapeut*innen als E-Coaches eingesetzt.

Nach erfolgreicher Implementation und Evaluation in unserer Einrichtung anhand von 230 hilfesuchenden Patient*innen soll das Interventionsprogramm flächendeckend für alle Patient*innen in Mecklenburg-Vorpommern (z.B. Wartelisten-Patient*innen anderer Einrichtung und/ oder niedergelassener Kolleg*innen) und auch im Rahmen einer präventiven Maßnahme Betroffenen mit subklinischer Belastung zur Verfügung gestellt werden (z.B. belastete Personen mit hohem Risiko für psychische Störungen; Risikofaktoren s. Brakemeier et al., 2020).

Die übergeordneten Projektziele von eHelp-MV liegen demnach darin, mithilfe einer niedrigschwelligen, digitalen Selbsthilfe-Intervention (1) psychisch Belasteten schnelle Hilfe zukommen zu lassen, (2) einer Zunahme der psychischen Störungen entgegenzuwirken und (3) die Überlastung des bestehenden psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungssystems zu minimieren.

Wir erwarten, dass die Durchführung der digitalen Selbsthilfe-Intervention bei den teilnehmenden Patient*innen der Warteliste des ZPP Greifswald zu einer größeren Reduktion der psychischen Belastung führt als Patient*innen erfahren, die während der Wartezeit kein spezifisches Interventionsangebot erhalten. Aufgrund der nachgewiesenen Effektivität digitaler Behandlungsangebote (Brakemeier et al., 2020) gehen wir weiterhin davon aus, dass einem relevanten Anteil der Patient*innen diese Selbsthilfe-Intervention bereits so umfassend helfen wird, dass Sie keine weitere ambulante Psychotherapie mehr benötigen. Schließlich erwarten wir, dass sich bei den Patient*innen, bei denen nach der Selbsthilfe-Intervention eine ambulante Psychotherapie indiziert bleibt, die anschließende Psychotherapie durch die bereits erreichten Teilziele kürzer und effektiver gestalten wird als dies bei Patient*innen der Fall ist, die zuvor die Wartezeit ohne Teilnahme an Selbsthilfe-Interventionen durchlaufen haben. Follow-Up-Erhebungen sollen Aufschluss über diesen langfristigen Verlauf geben.

Die Studie wird in einem two-staged randomized patient preference trial design (Chen & Wang, 2023; Rücker, 1989; Turner et al., 2014; Wang et al., 2022) durchgeführt, welches den Goldstandard eines Randomized Controlled Trials mit einer Präferenzkondition verbindet, in der Teilnehmende eine informierte Entscheidung über ihre zugeordnete Selbsthilfe-Intervention treffen können. Ein positiver Einfluss der Patient*innenpräferenz auf Wirksamkeit, Adhärenz und Akzeptanz der Intervention wird angenommen. Die Chancen des Designs liegen darüber hinaus in der Verbesserung der externen Validität sowie einer reduzierten Drop-out-Rate in der Präferenzgruppe. Die Vorhersage von moderierenden Patient*innencharakteristika, die das Ansprechen auf eine der Selbsthilfe-Interventionen begünstigen, wird angestrebt. Die quantitative Evaluation erfolgt im Längsschnitt mittels Messwiederholungen zu vier Messzeitpunkten in einem Abstand von vier Wochen sowie einer Follow-Up-Erhebung nach 3 Monaten. Die statistische Auswertung der Wirksamkeit der Intervention wird durch Prä-Post-Vergleiche ermittelt.

Referenzen

Andersson, G., & Titov, N. (2014). Advantages and limitations of Internet-based interventions for common mental disorders. World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 13(1), 4–11. https://doi.org/10.1002/wps.20083

Brakemeier, E. L., Wirkner, J., Knaevelsrud, C., Wurm, S., Christiansen, H., Lueken, U., & Schneider, S. (2020). Die COVID-19-Pandemie als Herausforderung für die psychische Gesundheit. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie. Advance online publication. https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000574

Chen, S., & Wang, W. (2023). A scoping review on two-stage randomized preference trial in the field of mental health and addiction. BMC Psychiatry, 23(1), 192. https://doi.org/10.1186/s12888-023-04676-1

Cipriani, A. (2019). Effectiveness and Acceptability of Cognitive Behavior Therapy Delivery Formats in Adults With Depression A Network Meta-analysis. verfügbar unter https://oxfordhealth-nhs.archive.knowledgearc.net/handle/123456789/212.

Karyotaki, E., Efthimiou, O., Miguel, C., Bermpohl, F., Furukawa, T. A., Cuijpers, P., Individual Patient Data Meta-Analyses for Depression (IPDMA-DE) Collaboration, Riper, H., Patel, V., Mira, A., Gemmil, A. W., Yeung, A. S., Lange, A., Williams, A. D., Mackinnon, A., Geraedts, A., van Straten, A., Meyer, B., Björkelund, C., Knaevelsrud, C., … Forsell, Y. (2021). Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Network Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Advance online publication. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.4364.

Komariah, M., Amirah, S., Faisal, E. G., Prayogo, S. A., Maulana, S., Platini, H., Suryani, S., Yosep, I., & Arifin, H. (2022). Efficacy of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression and Anxiety among Global Population during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis of a Randomized Controlled Trial Study. Healthcare, 10(7), 1224. https://doi.org/10.3390/healthcare10071224

Rücker, G. (1989). A two-stage trial design for testing treatment, self-selection and treatmen preference effects. Statistics in Medicine, 8, 477–485.

Turner, R. M., Walter, S. D., Macaskill, P., McCaffery, K. J., & Irwig, L. (2014). Sample Size and Power When Designing a Randomized Trial for the Estimation of Treatment, Selection, and Preference Effects. Medical Decision Making, 34(6), 711–719. https://doi.org/10.1177/0272989X14525264

Wang, Y., Li, F., Blaha, O., Meng, C., & Esserman, D. (2022). Design and analysis of partially randomized preference trials with propensity score stratification. Statistical Methods in Medical Research, 31(8), 1515–1537. https://doi.org/10.1177/09622802221095673

Weisel, K. K., Lehr, D., Heber, E., Zarski, A.-C., Berking, M., Riper, H., & Ebert, D. D. (2018). Severely Burdened Individuals Do Not Need to Be Excluded From Internet-Based and Mobile-Based Stress Management: Effect Modifiers of Treatment Outcomes From Three Randomized Controlled Trials. Journal of Medical Internet Research, 20(6), e211. https://doi.org/10.2196/jmir.9387

Kontakt

Leitung

Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier

Universität Greifswald

Lehrstuhlinhaberin Klinische Psychologie und Psychotherapie

Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP)